作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,辽宁师范大学走过了70年的风雨历程。70年间,校址数次变迁与更迭,记录着学校的诞生与成长,为学校的发展与壮大奠定了基石。不同建筑风格的楼宇,承载着不同时期的大学文化,凝聚成一代代师大人的回忆与感动。

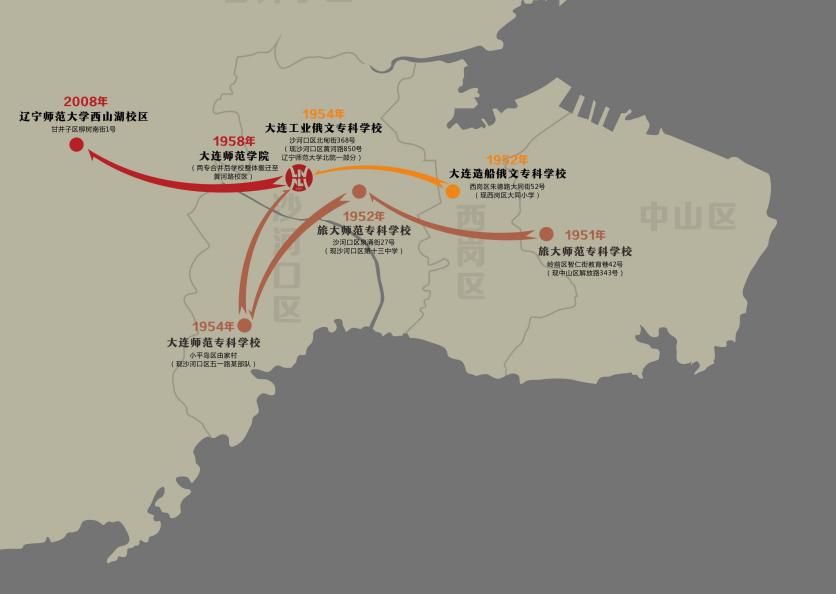

▲辽宁师范大学及其前身位置及迁移路线示意图

搬迁易址、扩建换地、新校区建设,师大人拼搏奋进的光阴在这里定格。设计规划、破土动工、投入使用,师大人的智慧与汗水在这里挥洒。70年来学校校址变迁与更迭的历史进程,是师大人齐心协力、砥砺耕耘的奋进史,是学校不断前行、蓬勃向上的发展史。

师专初创 两易校址

新中国成立初期,旅大市各级各类学校数量有大幅增长,为适应旅大市中等教育发展的急需,1951年1月,时任旅大市文教局局长卢正义提出创建旅大师范专科学校,以满足旅大市乃至整个东北地区基础教育的发展需求。经上级批准,学校于8月开始筹创,建校初校址在旅大市岭前智仁街教育巷42号(现大连市中山区解放路343号大连市第二中学)。占地3140m2,办学条件艰苦,只有9间教室,6间办公室,1间图书室,礼堂,学生宿舍264m2,食堂105m2。

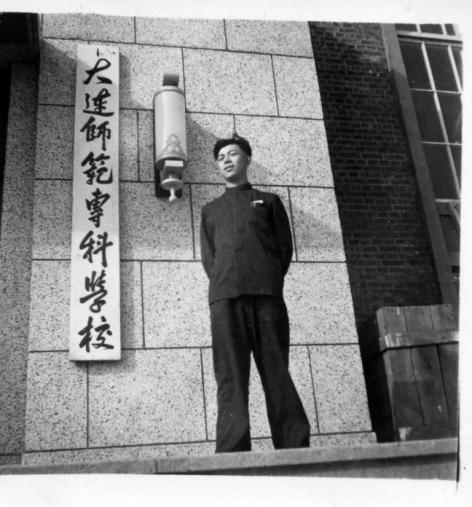

▲1951年旅大师范专科学校校舍

昔日校址:旅大市中山区岭前智仁街

今日地址:大连市中山区解放路343号大连市第二中学

▲1952年旅大师范专科学校师生在校门前合影

随着学校规模的不断扩大,智仁街校舍窄、设施差,已无发展余地,1952年3月起,学校占用旅大市第二中学6间教室开展教学,于9月学校整体搬迁至旅大市沙河口区泉涌街27号(原旅大市第二中学,现大连市第十三中学校址)。

▲旅大师范专科学校远景图

昔日校址:旅大市沙河口区泉涌街27号市旅大市第二中学

今日地址:大连市沙河口区泉涌街27号大连市第十三中学

1953年随着在校师生人数的增长,为满足教育教学需求,学校进行了基本建设远景规划,计划在旅大市小平岛区新建教室、宿舍、食堂等基础设施,总计9616 m2,预计于5月开工建设。同年6月,学校更名大连师范专科学校。1954年,随着新校舍的竣工,学校从泉涌街迁至小平岛由家村。迁校工作从5月开始统筹规划,在人力与运输力的组织、调配、联系和配合等工作上协调有序,8月迁校工作基本完成,保证了新学期顺利开学。迁校过程中,广大师生充分发挥主人翁精神,展现了团结、勤劳、朴素的作风。

▲大连师范专科学校校舍

昔日校址:旅大市小平岛区由家村

今日地址:现大连市沙河口区五一路

▲大连师范专科学校学生在校门口留念

始创大连,学校见证了新中国建立初期旅大基础教育的迅速发展。三次易址,历经调整合并,学校始终牢记培养基础教育领域优秀师资的使命,也在此奠定了辽宁师范大学坚持教师教育特色的基础。

外专创建 扎根马栏

1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》一文中向全国人民发出向苏联学习的号召。50年代,中苏关系处于黄金时期,全国兴起学习俄语的热潮,各地党、政、军系统以及中央各部、中苏友好协会也陆续开办俄文学校和训练班,这其中就包括旅大市委附设在旅大师范学校和旅顺中学的两个俄文班,以及旅大市中苏友好协会俄文班。1952年,三个俄文班合并组建大连造船俄文专科学校。在国家百废待兴、经济恢复发展之际,学校诞生在大连这座中西方文化交融、传统与现代相融合的城市,校址在黄河路大同街57号,原大连造船厂建厂委员会办公大楼。

▲1953年元旦大连造船俄文专科学校全体教学人员欢送苏联教员回国在校门口合影

昔日校址:旅大市西岗区朱德路大同街52号

今日地址:大连市西岗区大同小学

1953年,随着办学规模的扩大,学校积极扩展办学空间。3月,经与市政府确定,在沙河口区西山村建设新校区。创办初期,学校干部不足,为保障工程的顺利实施,学校与中苏造船公司工人村基建处共同开展工作,同时向第一机械工业部请求材料和人员上的支持。1953年5月,学校更名为大连工业俄文专科学校,隶属第一机械工业部。历经校名更迭,但基础设施建设的脚步并未停歇,新建教学楼、学生宿舍、食堂等被列入学校基本建设投资财务预算。在多方的共同努力下,同年8月,在沙河口区北甸街教育大楼(现辽宁师范大学主楼)、学生宿舍、食堂等工程项目破土动工。

1954年1月,在各方的积极协调下,学校不再与中苏造船公司基建处共同开展工作,开始自行管理。3月,教育大楼(现辽宁师范大学主楼)、学生宿舍、食堂等工程项目完工,学校迁址沙河口区北甸街368号(现辽宁师范大学北院的一部分)。11月,家属宿舍和独身宿舍相继竣工,解决了教职工生活所需。1956年8月,学校更名为大连外国语专科学校。

▲1954年10月大连工业俄文专科学校建校竣工全体职工留影纪念

几经选址,更名搬迁,军地齐心,筚路蓝缕。在新中国第一个五年计划期间,大连外国语专科学校通过研究班、进修班等不同教育形式,为国家培养了2500多名俄语和德语专业人才。他们投身于工业化建设中,与祖国共奋进,为国家工业发展贡献着大连力量和外专智慧。

两专合并 换地扩建

1958年,第一机械部的工业翻译干部已经基本满足工作需要,考虑到大连外国语专科学校培养翻译人才的任务逐年减少,遂决定将其下放辽宁省。7月,大连师范专科学校与大连外国语专科学校合并,升格为大连师范学院。大连外专地处旅大市沙河口区马栏村,与师专所在的由家村相距11公里,为方便管理,经市委同意决定将师专迁至外专校址。

由于外专并无发展余地,学校积极扩展办学空间。1958年8月,在旅大市房地产管理局的协调下,学校与0210部队交涉换房事宜,历经一个月的积极协商,决定将学校在由家村的全部校舍30973m²及附属空地,与位于旅大中路(现黄河路)南的0910部队互换,换得营房33016m²及附属空地,与外专校址连成一片。1958年9月,大连师范学院全部迁至沙河口区马栏村(现辽宁师范大学黄河路校区部分),黄河路校区南北两院的格局基本确定。

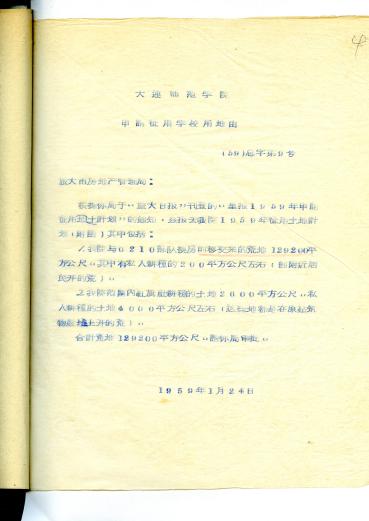

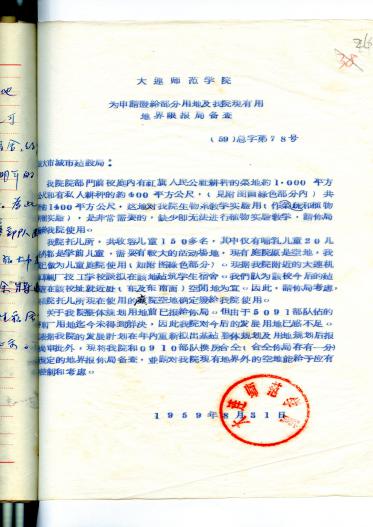

两校合并后,办学规模的扩大,师生人数的增长,对于教学空间和生活空间的需求更加迫切。1959年,学校积极向旅大市房管局、旅大市城建局等部门,申请教学用地建设教学楼。

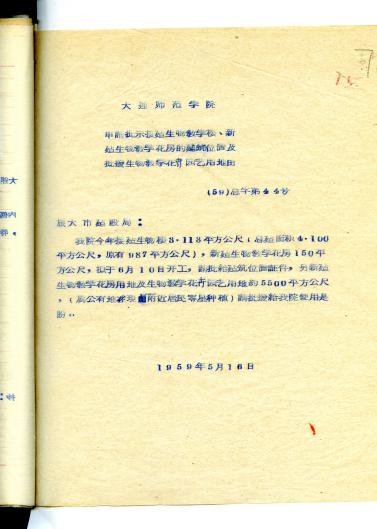

▲1959年,学校向旅大市房管局、旅大市城建局申请教学学用地和新建教学楼的请示

1959年3月,旅大市建设局同意在学校马栏村现有校址范围内修建三层物理教学楼,建筑面积4390m²。7月,同意在马栏街学校后身西南角征用国有零星民耕地5500m²作为生物系教学花房。9月,同意学校建设生物教学楼用地位置的申请。11月,同意征用马栏村学校大门西侧红旗公社马栏子农业作业区土地和社员自留地1400m²作为生物实习用地。

▲老物理楼(1959年建成、1999年整体拆除,后于此地新建理化楼)

1960年,根据学校发展规划和扩建需求,在旅大市市委领导的亲切关怀、旅大市教育局的积极协调下,学校于1月与5091部队5642支队达成协议,将学校太原街教育用地与5642支队驻马栏村营房互换房地,建筑面积9137m²。同年3月,经旅大建设局批准,学校在5642支队原停车场位置新建化学楼,建筑面积5033m²。

▲化学楼

1960年7月,上级决定将校名改为辽宁师范学院。更名为辽宁师范学院后,学校学科门类逐渐完善,广大师生对于教学和生活空间的需要不断增加。学校统筹规划,于1964年先后以金县农场房屋、部分闲房与省地质局旅大地质队、电子汽车修配三厂、大连电车公司达成换建房舍协议,新建家属楼等,解决师生民生问题,为学校发展提供了有利的保障。

合并升格,发展扩建,从大连师范学院到辽宁师范学院,学校办学规模不断扩大。在时代变迁中,发挥学校特色,寻求教育教学新发展,服务辽宁省基础教育。在动荡年代中,曲折前行,教育事业发展中有着辽师人努力奋进的身影。

更名师大 校区西拓

经历了“文革”这一特殊历史时期,学校各项事业发展受到了限制。1977年恢复高考,学校开始招生,教学秩序逐渐恢复,进入了高等教育发展的新阶段。1983年11月,辽宁省教育厅报请省政府“为了把辽宁教育搞上去,急需在辽宁建设一所省属重点师范院校”,同年12月,经辽宁省人民政府同意,辽宁师范学院更名为辽宁师范大学。更名后,20世纪80-90年代,学校基础建设迅速发展。图书馆、文科楼、实验中心等师大标志性建筑拔地而起,数学楼、地理楼等翻扩建,留学生宿舍、学生宿舍等落成,为学校各项工作提供了强有力的支持。

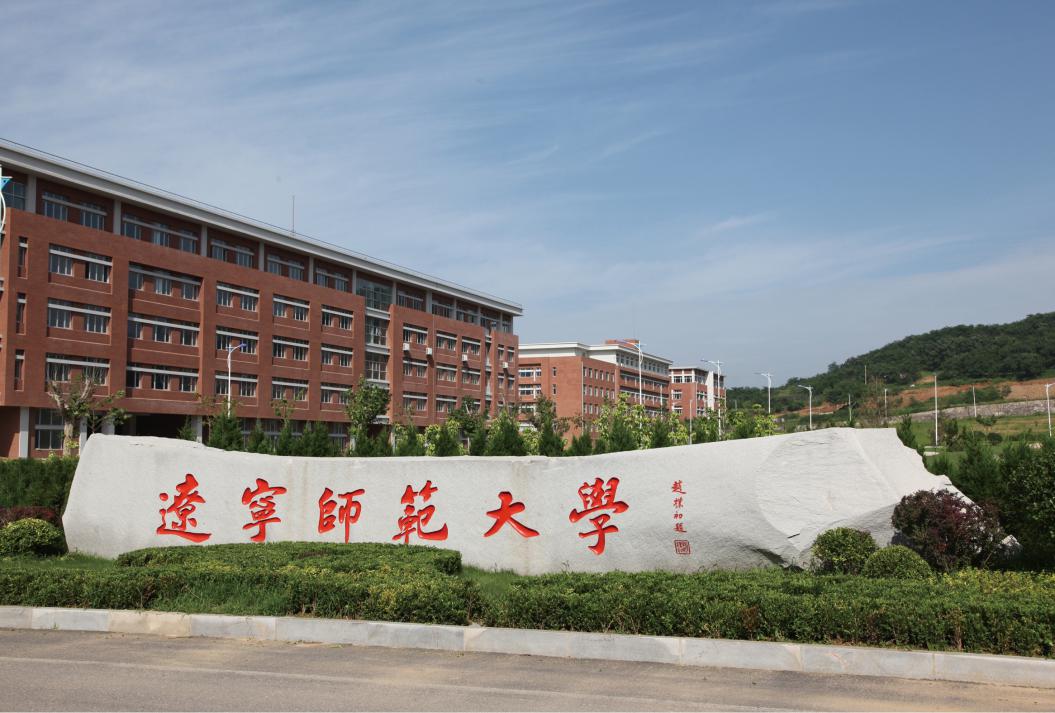

▲1990年新建图书馆

进入新世纪,田家炳教育书院等教学楼竣工,北山食府、学生16公寓等相继投入使用,各项基础设施不断完善,学校进入快速发展时期。2002年学校获得教育部本科教学水平评估优秀学校,是全国参评的师范院校中唯一一所获此殊荣的。此后,学校梳理了各项工作的不足,其中办学空间狭小是学校发展的瓶颈。为适应新时期高等教育发展的需要,学校积极拓展办学空间,根据教育部普通高等学校基本办学条件指标要求,2003年10月经辽宁省计划委员会批准学校在甘井子红旗街道柳树村征地建设新校区,规划征地1300亩,其中900亩土地用于教学区、科研办公区、生活区、学生活动场馆建设等。2004年时任大连市市长夏德仁对新校区建设进行批示。在省委、省政府和市委、市政府的关怀下,2005年,西山湖校区奠基。2008年新校区正式投入使用,现文学院、法学院、历史文化旅游学院、生命科学学院、计算机与信息技术学院、影视艺术学院等6个学院在西山湖校区办学,就此奠定了辽宁师范大学一校两校区的办学格局。

更名大学,扩建发展,新校区建设,辽师大的飞腾发展是改革开放后中国快速发展的缩影,是高等教育前进的写照,是一代代师大人拼搏进取的成果。“鸿宝秉朗”是国学大师饶宗颐先生建校60周年对师大的寄语,如今它伫立于西山湖校区,鼓舞激励着广大师生校友,是师大人不断前行的动力。

校史研究

校史研究