师专建校 学科肇始

辽宁师范大学地理学科发轫于1951年11月,时称旅大师范专科学校地理科,是全校最初建立的科系之一。建立之初,地理科有学生30名、教师4名,其中讲师3名,并聘请大连一中教师兼职授课,以李观方为主任。主要教授课程有中国自然地理、世界地理、地质学等。1952年9月,旅大师范专科学校地理科开始正式招收二年制专科生,首届有学生60人,分为2个班级。

1953年,东北地区七所师专调整归并为三所时,学校更名为大连师范专科学校,地理科得到进一步发展,教师数增加至13名,其中有副教授2名,讲师9名,师资水平为校内最高,为开展教学活动奠定了良好的基础。教学内容也得到了进一步丰富,新增普通自然地理、世界自然地理、外国经济地理、地图绘制、教材教法等课程。

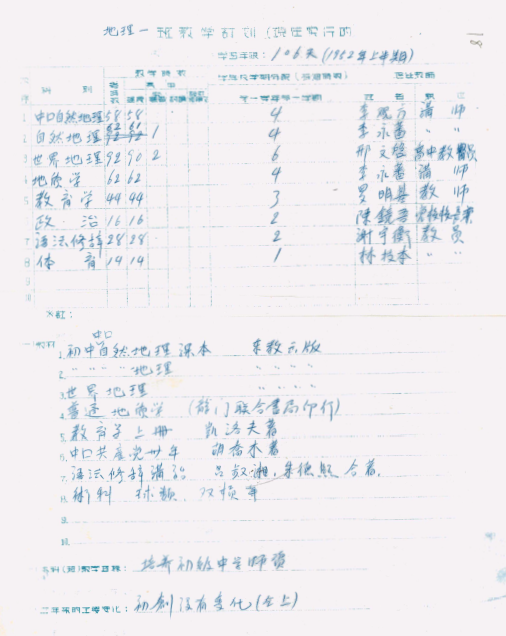

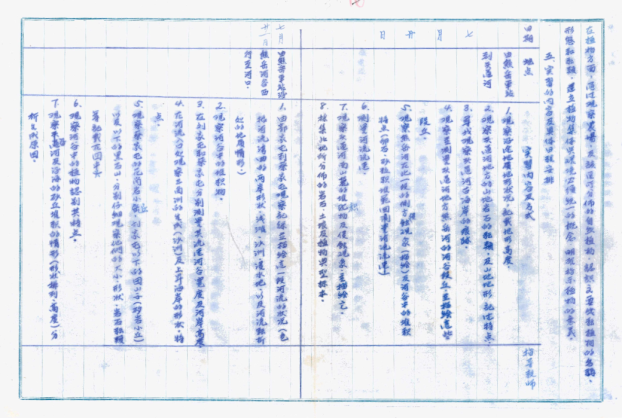

▲地理科1952年上学期教学计划

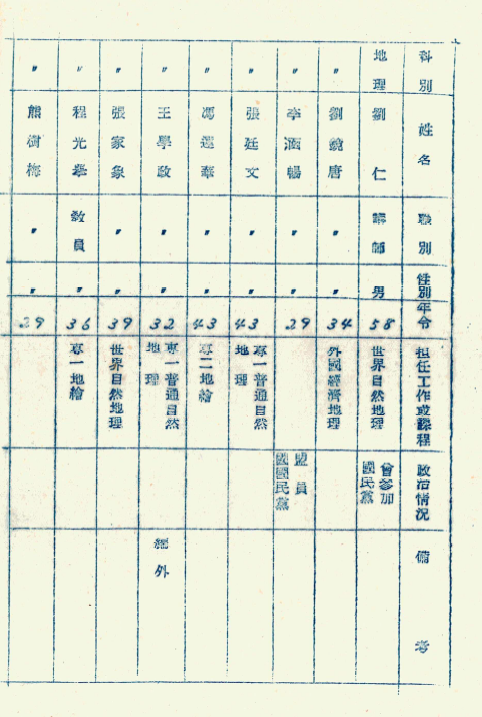

▲地理科1953年教工名册

▲1954年《中国自然地理》教材(熊树梅编)

熊树梅,1924年生,湖南长沙人,教授。1950年毕业于湖南大学史学系地理组。先后任职于湖南大学、松江师范专科学校,1953年院系调整后在大连师范专科学校地理科任职,1988年退休。

▲1954年《地图学及地形测绘》教材(程光举编)

程光举,1917年生,辽宁海城人,副教授。1939年毕业于吉林高等师范专科学校地理科,先后任职于哈尔滨市第三中学、哈尔滨市第一中学、哈尔滨知行师范学校、哈尔滨师范专科学校。1953年院系调整后在大连师范专科学校地理科任职,1987年退休。

1958年7月,大连师范专科学校与大连外国语专科学校合并组建大连师范学院,原旅大师范专科学校地理科发展为大连师范学院地理系,教学场所迁往南院老地理楼,开始本科教育,招收首届地理科学(师范)专业本科生120人。

▲六十年代地理楼远景(王炜捐赠)

▲六十年代地理楼内景(王炜捐赠)

首届地理学本科生恰逢最为热情的革命建设年代,甫一到校即开始接受教学、劳动相结合的培养方式,不但要学习知识,还要身体力行,投入各类劳动生产实践活动中,为服务当时的建设需要,地理系学生被分为经济地理、农业气象、海洋动力地貌三个方向分别培养。在热情的革命建设岁月,地理系学生不畏辛劳,前往盘锦为营口港、辽河建桥工程出力,利用所学知识调查辽河水文条件,通过观测气象、计算泥沙淤积量等方式支援了该项工程建设。才刚结束在营口的生产实习,又奔赴丹东考察当地植被分布与经济作物种植情况,为当地农业生产提出合理化建议。“调整、巩固、充实、提高”的“八字方针”提出后,地理系改变了培养目标,重视学生教师教育技能的提升,为尽早补足教师岗位上的缺口,首届地理系学生全体提前一年毕业,走上工作岗位为教育事业出力。

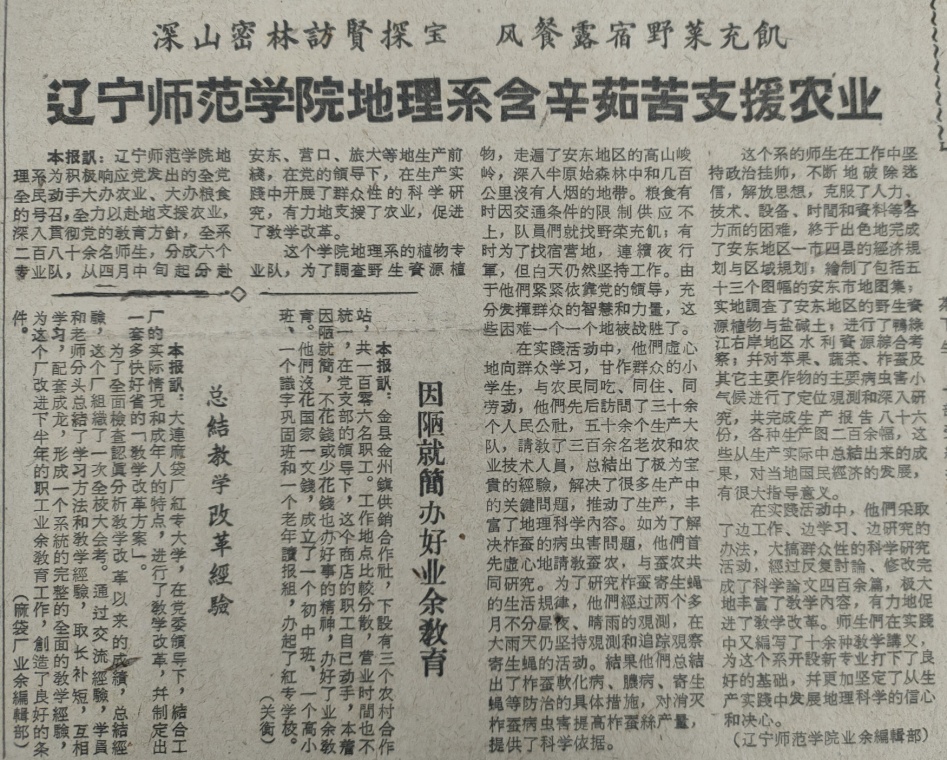

▲1960年10月8日,《旅大日报》报道地理系支援地方农业建设

地理学科与其他人文社会科学有所不同,是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。因为地理环境是由各种自然要素、人文环境要素有机组合而成的复杂系统,所以地理学科兼有自然科学与人文科学的特点。独特的学科特点赋予了地理学科鲜明的个性,历代地理系教工在教学过程中充分尊重地理学科特点,在课堂教学之外,积极组织各种形式的实践活动,带领学生进行实地考察,让学生能够接触具体、真实的自然地理环境和人文地理风貌,结合书本内容收获新知。我校地理系教工还把知识带到象牙塔之外,为祖国经济建设出谋划策,利用专业知识解决实际问题,对辽宁省产业规划与地理布局提出合理建议,收获各级政府的充分肯定。

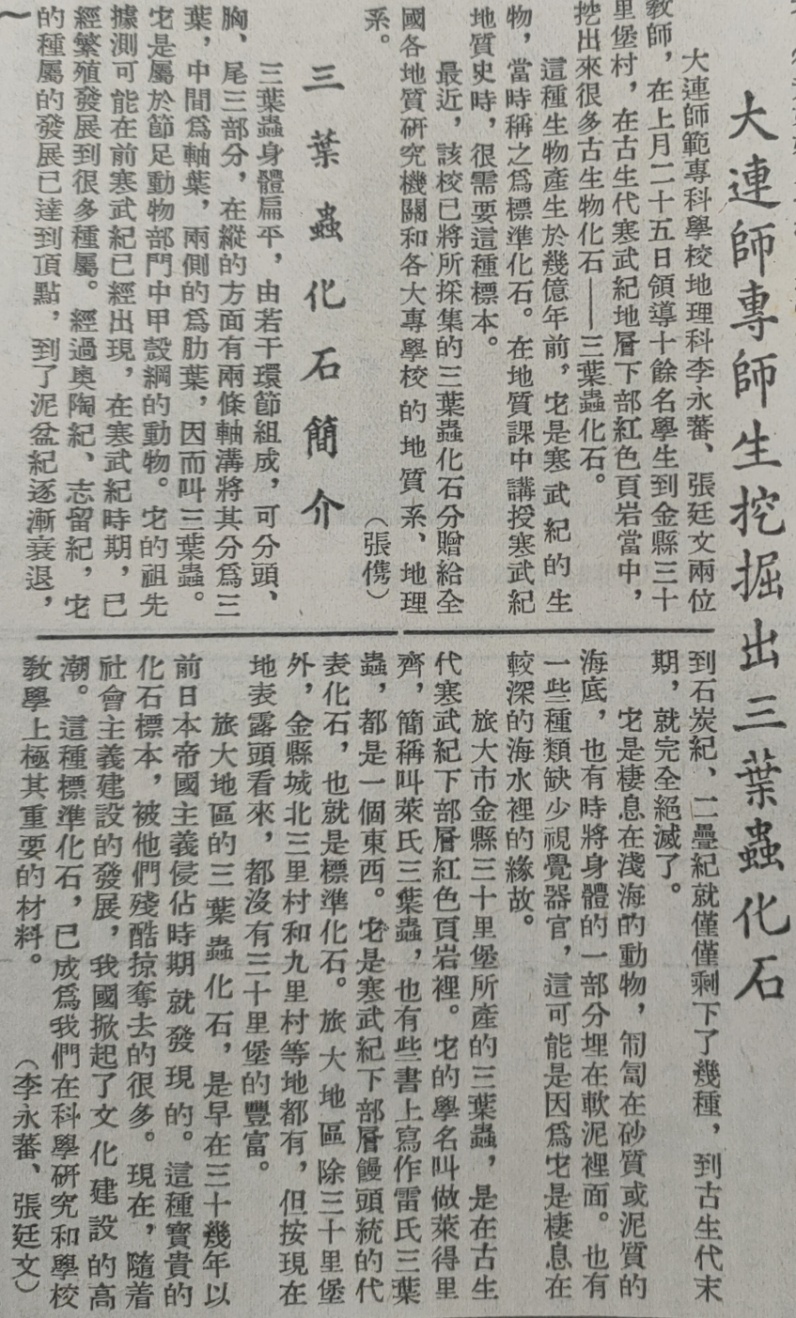

▲1954年11月16日,《旅大人民日报》报道地理科师生在金县三十里堡挖掘出三叶虫化石

▲1954——1955年度地理科一年级户外实习计划

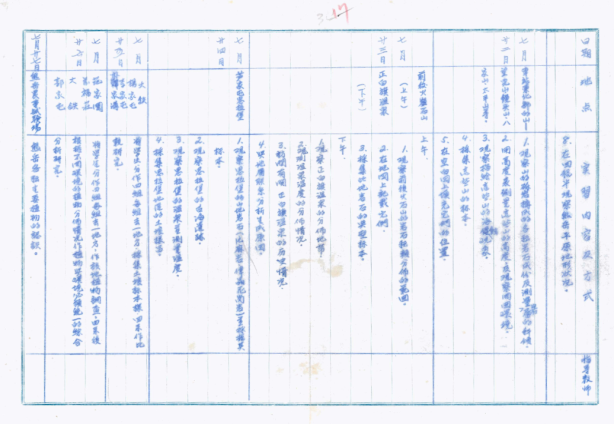

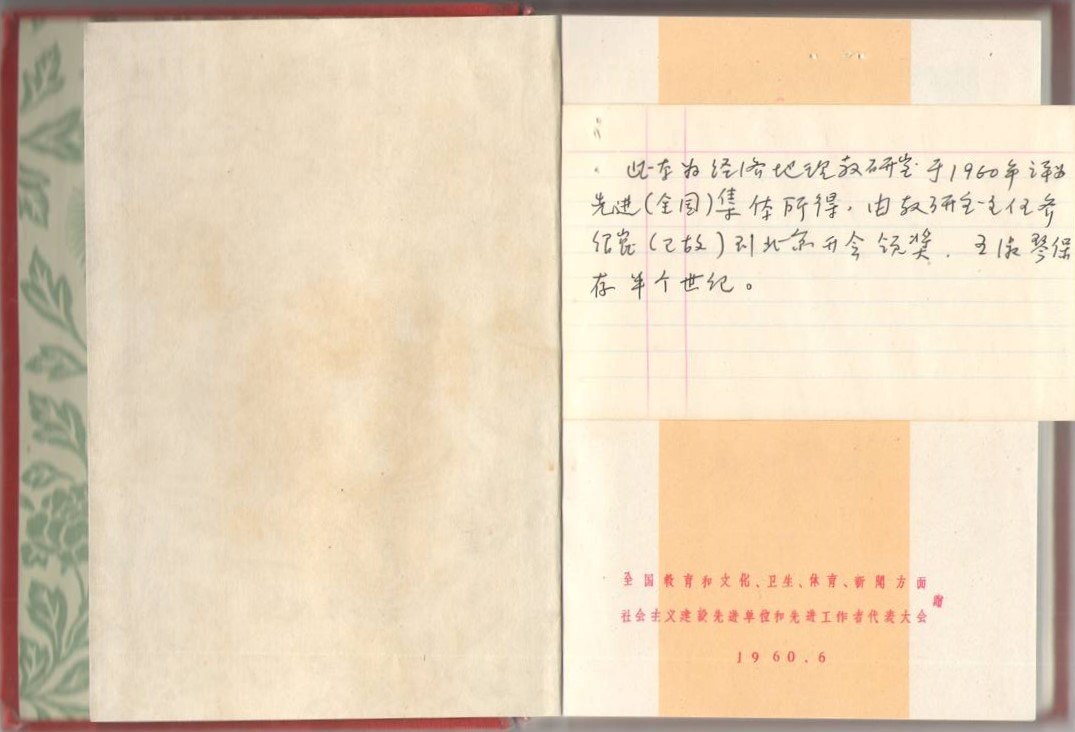

▲地理系经济地理教研室因对营口市、盘山县、盖平县、大石桥县进行的经济发展规划荣获1959年度“全国教育和文化、卫生、体育、新闻方面社会主义建设先进集体”称号

▲1962年,地理系学生在本溪市第二中学实习(刘国海捐赠)

▲地理系1962级学生在煤矿实习(刘国海捐赠)

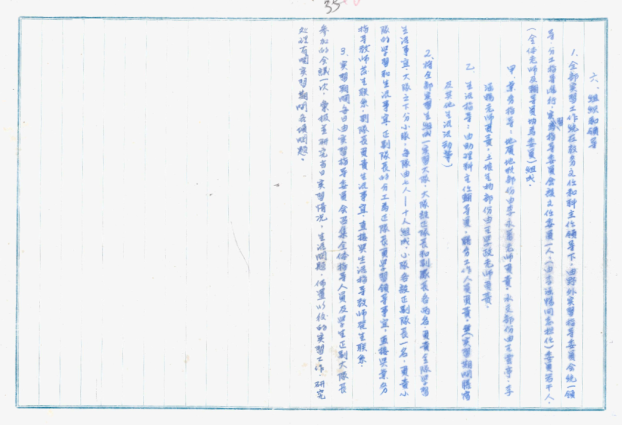

拨乱反正 扬帆起航

1977年8月,随着“拨乱反正”,辽宁师范学院逐步恢复教学秩序。在百废待兴的局面下,地理系继续发扬实践为本、学以致用的优良传统,承担国家、省科委下达的多项重点科研公关项目。

刘庆书为了改变旅大地区严重缺水的状况,对辽南地区地下水问题进行专题研究,前后持续十余年。刘庆书综合利用物探、声频、原子等方法进行了大量的野外勘测调查,自70年代末先后为各厂矿、机关、学校、部队等几十个单位选定井址近百个,成功率达95%以上。刘庆书的研究在解决生产、生活用水困难问题的同时大大减轻了旅大地区多个供水单位的工作压力,为国家节省了大量资源。刘庆书在大连地区基岩高水位置的研究也取得了显著成效,深受大连市工农业生产部门欢迎,为经济建设提供了极大助力。

1982年,王学政成功研制出新型双轴式地球仪,其设计独具匠心,受到各级各类学校的热烈欢迎。此前国内高校使用的地球仪,其设计已经应用了半个多世纪,旧式地球仪只能作五种演示现象,直观效果欠佳,难以适应现代教学的需要。王学政为了改善地理课实验演示的效果,从80年代初开始改进旧式地球仪,他研制的新型双轴式地球仪能演示十余种地面现象和天文现象,还能作正午太阳高度角、太阳升没方位角及昼夜长短变化、四季更替等多种演示,以其生动直观的特点极大提升了地理课的教学效果。经全国高师《地球概论》编写组教师和北京天文馆工作人员评议、鉴定后认为王学政研制的新型双轴式地球仪理论完全正确,教学上具有较大实用价值。

▲王学政研制的双轴多用地球仪

1986年,梁喜新等在庄河县青堆公社(今庄河市青堆镇)进行的海岸带滩涂综合开发试验取得重要进展,通过在对虾育苗、活水养虾、山地种植果树等方面进行技术革新,使该试验区的产值由此前的27万元提升至650万元,四年间翻了四翻半。此项试验的成果在全国海岸综合开发利用座谈会上引起国家科委、海洋局及其他兄弟省份的高度重视,经验被广泛推介。时任国家海洋局局长严宏谟指出该项试验为海岸带的立体开发积累了宝贵经验。中国科学院学部委员(后改称院士)任美锷教授认为该试验在方法和构思上对我国其他地区海岸带滩涂的开发利用起到示范性作用。

1988年,张耀光等协助长海县政府,在详细地调查后从长海县实际情况出发,利用系统工程方法,坚持实事求是、因地制宜原则,制订了《长海县综合战略与规划(1987-2000)》。在一个海岛县研究海岛与海域开发建设,其涉及领域之多、工作范围之广、系统涵盖之全面,均为国内首次。该规划充分利用长岛县海域广阔、海底平坦、水道宽阔、港湾众多、捕捞机械化程度高、水产加工业潜力大等优势,实行定性与定量分析相结合,整体与部门规划相结合,认真分析各种问题,通过方案比较,确定最终规划,高度概括了长海县发展的方向和特点,把握产业结构调整与发展的关键,为全国同类工作提供了切实的、可借鉴的经验,长海县此后的发展状况充分证明了此规划的合理性。

▲地理系海洋经济地理研究室荣获大连市“1983年度先进集体”称号

▲1991年,地理系师生进行野外调研

▲1992年,人文地理专业研究生实地考察

1986年,地理系开始招收课程与教学论(地理)、人文地理学两个专业的硕士研究生。进入90年代,为适应国民经济发展的需要,开始大力培养非师范专业的高级人才,先后增设国土资源开发与管理、资源环境与城乡规划及地理信息系统专业,成为省内唯一的兼具师范与非师范教育的多层次地理人才培养中心,被评为辽宁省地理科学研究与地理教育基地。2000年9月,地理系更名为城市与环境学院,从此步入了更加快速发展的轨道。2003年,人文地理学(海洋经济地理)获批辽宁省二级学科重点学科。次年1月,获批人文地理学二级学科博士点。2009年9月,获批地理学博士后科研流动站。同年11月,获批自然地理与空间信息科学辽宁省重点实验室。2011年3月,获批地理学一级学科博士点。2019年9月,为适应新时代高校发展形势,更好地实施“双一流”建设及一流本科专业建设的新举措,突出教师教育办学特色,走内涵式发展道路,经校党委研究决定,城市与环境学院更名为地理科学学院。

▲2019年9月,辽宁师范大学地理科学学院揭牌仪式

蔚然蓝海 浩荡新风

我国幅员辽阔,资源丰富。我国在960余万平方公里的陆域面积之外,还有470余万的广阔海域面积和3.2万平方公里的漫长海岸线,在发展海洋经济方面有独特的区位、资源优势,然而海洋经济的发展和利用却在相当长一段时间曾是我国的薄弱环节。

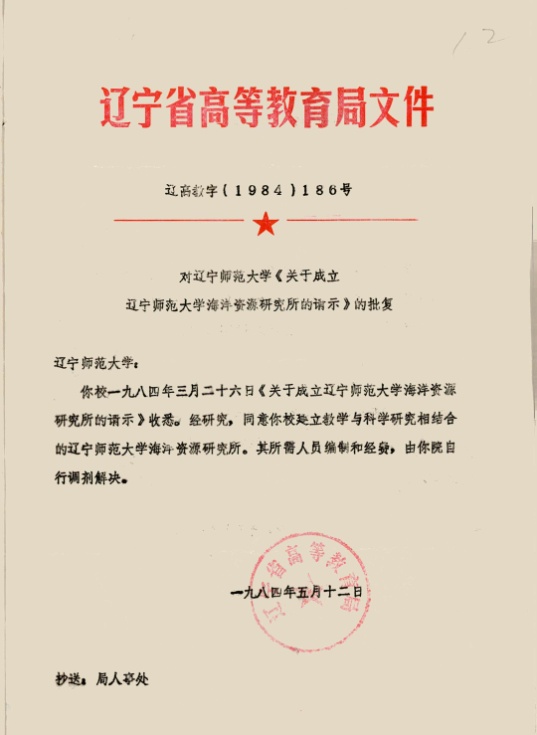

改革开放以后,我国人民的思想意识也在不断地解放、更新,逐渐将目光投向广袤的蓝色国土,海洋意识空前高涨。当经济产业逐步向沿海地区转移,环太平洋地区成为世界最为重要的经济中心后,人们相比以往更加关注海洋。为满足改革开放的需要,我国亟需加强对海岸带、海岛以及近海地区的资源、城市和经济的深度开发与利用。辽宁师范大学在60年代即已成立海洋研究所,为我校海洋经济地理研究之滥觞。地理系利用学校处于我国重要港口城市——大连的独特优势,结合形式丰富、种类多样的教学与实践活动,研究海洋经济资源十分深入细致,对我国海洋经济研究和发展有着突出的贡献。上世纪80年代,地理系承担了《全国海岸带和海涂资源综合调查》《中国海洋区域经济》及《辽宁省海岛资源基础调查》等国家科技攻关项目。为更好地完成上述项目,地理系以海洋经济地理研究室为基础,于1983年经辽宁省教育委员会批准成立海洋资源研究所,首任所长为张耀光教授。随后,海洋资源研究所相继承担了《海南省海洋功能区划》《辽宁海岛资源调查与评价》《中国海岸带土地利用》《中国海岛资源基础调查》《黄海海洋开发与保护研究》等国家、省、部委海洋开发方面重点研究课题。在不断地科学探索与科研实践中,海洋资源研究逐步确立了以海洋经济地理研究为主的特色研究领域。

辽宁师范大学海洋资源所通过分析土地利用特征,总结土地分布规律。充分利用辽宁省土地类型复杂多样、综合深度利用潜力巨大的特点。把海岛、海岸滩涂作为专门类型进行分析并加以利用,具体分析晒盐、植苇、围海造田和浅海养殖等生产环节中的问题并加以解决。引入数学方法和计算机分析方法,通过计量地理的方式使研究对象的信息更加直观、具体,创造了远超从前的效益,对辽宁省乃至全国的土地利用有着重要的参考价值。

▲辽宁省高等教育局同意我校建立海洋研究所的批复

▲1998年,全国海洋地理学术年会在我校召开

▲1999年,海洋资源研究所张耀光、杜宜鸣合著的《辽宁海岛资源开发与海洋产业布局》一书获辽宁省“五个一工程”优秀奖

▲1999年,我校因中国海洋地理研究方面取得的杰出成绩获教育部颁发科技进步一等奖

2000年,海洋资源研究所正式更名为海洋经济与可持续发展研究中心。2002年,海洋经济与可持续发展研究中心被教育部确定为“省属高校人文社会科学重点研究基地”,成为辽宁省第二个重点人文社会科学研究基地,也是全国第一家海洋经济方面的重点研究基地。2007年,被提升为“教育部省部共建人文社会科学重点研究基地”。2019年,经学校党政办公会议审定,海洋经济与可持续发展研究中心升级为海洋可持续发展研究院。

▲《光明日报》报道海洋经济与可持续发展研究中心成立

▲2002年9月海洋经济与可持续发展研究中心举行揭牌仪式

在长期发展历程中,中心先后经历了海岸带资源调查、海洋资源评价、海域功能区划、海域有偿使用等不同阶段大量实证课题研究积累,不断总结提升形成了系统的人海关系地域系统理论基础,构建了完整的区域海洋经济与人文地理理论体系和学科体系。中心科研人员利用濒海区位优势和扎实的海洋经济地域系统基础理论,围绕海洋经济与沿海地区可持续发展,依托海洋遥感与空间计量分析,重点开展海洋资源与环境经济、区域海洋经济与产业布局、港口航运与交通经济、海洋地缘经济与地缘政治、沿海城乡融合与海岛振兴、海洋科技创新与技术经济六大领域的研究,取得了许多标志性成果,奠定了在国内外突出的学术地位。

历经七十年的发展,如今我校地理学科已建设成涵盖本、硕、博各办学层次,师范教育与非师范教育并举的人才培养模式,整体发展水平居于同类高校前列,在辽宁省内最为先进、层次最高,在东北地区乃至全国都有着重要影响。

校史研究

校史研究